「衆議院と参議院」の違いは3つあります。

① 任期と定数。

②選挙制度。

③権限 の違いです。

日本の国会は「衆議院」と「参議院」の二院制を採用しています。

しかし、この二つの議院はどのように違うのでしょうか?

任期や選挙制度、権限の違いを理解することで、

日本の政治の仕組みがより分かりやすくなります。

本記事では、「衆議院」と「参議院」の違いを3つのポイントに分けて解説し、

それぞれの役割を詳しく説明します。

【1】任期と定数が違う

任期の違い

「衆議院」の任期は4年ですが、解散があるため、実際にはもっと短くなることが多いです。

一方、「参議院」の任期は6年で、3年ごとに半数が入れ替わる仕組みになっています。

定数の違い

「衆議院」の議員数は465名、「参議院」の議員数は248名です。

衆議院のほうが人数が多いため、より多くの意見が反映される仕組みになっています。

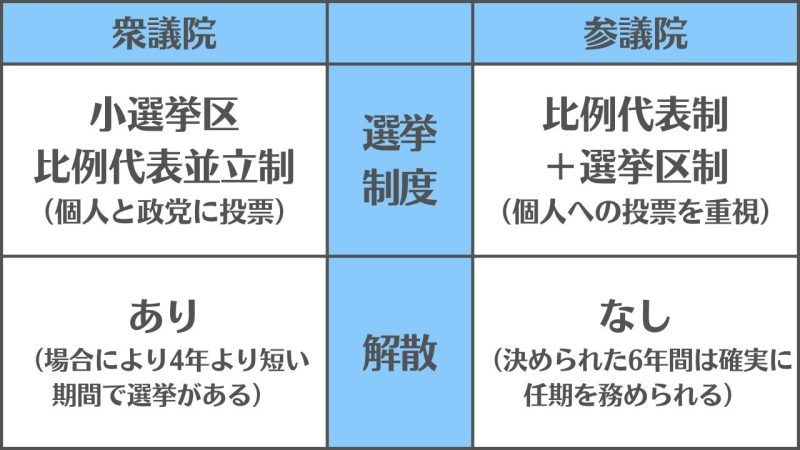

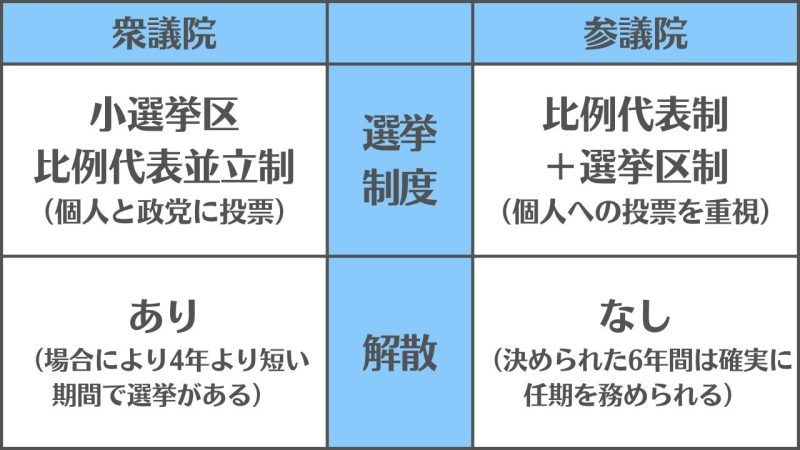

【2】選挙制度が違う

選挙制度の違い

「衆議院」は「小選挙区比例代表並立制」、

「参議院」は「非拘束名簿式比例代表制と選挙区制」を採用しています。

簡単に言うと、「衆議院」は地域ごとの代表を選びつつ、

比例代表で全国の意見を反映する仕組みです。

「参議院」は、全国規模での選挙が大きな特徴です。

解散の有無

「衆議院」には解散があるため、場合によっては4年より短い期間で選挙が行われます。

「参議院」には解散がないため、決められた6年間は確実に任期を務めることになります。

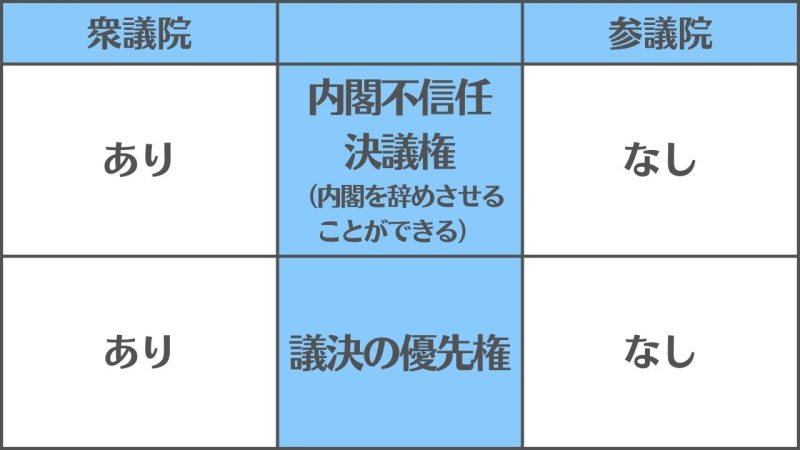

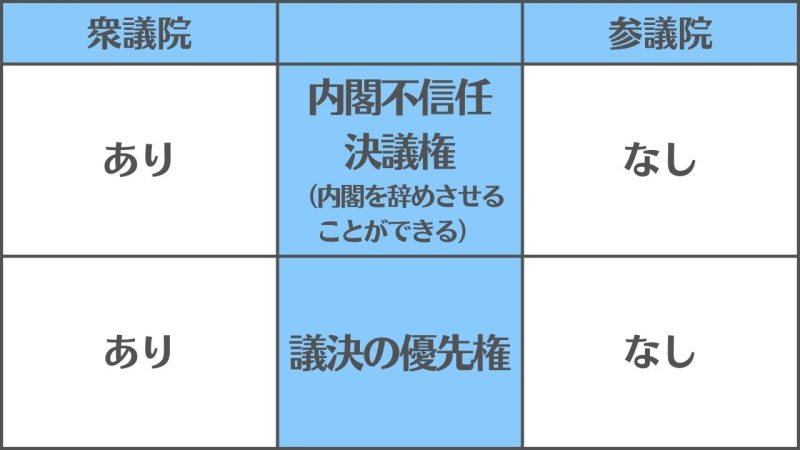

【3】権限が違う

権限の違い

「衆議院」には「内閣不信任決議権」があり、内閣を辞めさせることができます。

「参議院」にはこの権限がありません。

そのため、衆議院のほうが政治に直接的な影響を与える力が強いです。

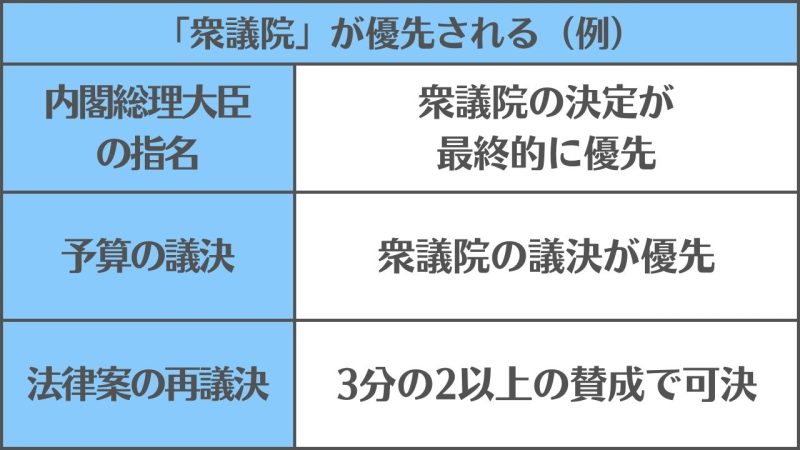

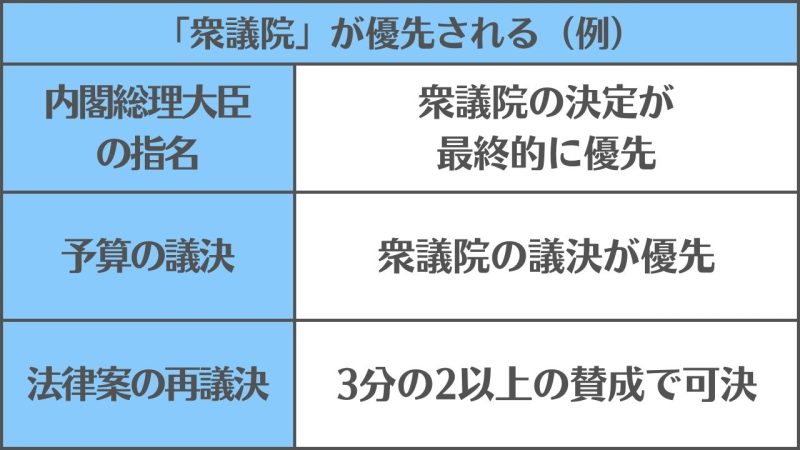

議決の違い

法律や予算の決定では、「衆議院」の議決が優先されます。

たとえば、参議院が法案を否決しても、衆議院がもう一度賛成すれば成立することがあります。

これを「衆議院の優越」といいます。

衆議院と参議院の歴史

衆議院の歴史

「衆議院」は日本国憲法が施行された1947年に誕生しました。

それ以前は「帝国議会」という仕組みがありましたが、戦後に新しく生まれ変わりました。

参議院の歴史

「参議院」も1947年に誕生しました。

それ以前の貴族院の役割を引き継ぎ、慎重な審議を行うために設けられました。

三権分立とは?

三権分立とは、

国の権力を「立法(法律を作る)」「行政(政治を行う)」「司法(法律を守る)」の3つに分け、

それぞれが独立してバランスを取る仕組みのことです。

日本では「衆議院」と「参議院」が立法(法律を作る)を担当し、

内閣が行政(政治を行う)、裁判所が司法(法律を守る)を担っています。

まとめ ― 「衆議院と参議院の違い」を3つのポイントから解説

「衆議院と参議院」は、

① 任期と定数、

②選挙制度、

③権限

の3つの点で大きく異なります。

特に、「衆議院」は解散があり、選挙のたびに政権交代の可能性があります。

一方、「参議院」は長期的な視点で政治を安定させる役割を持っています。

この違いを理解することで、日本の政治をより深く学ぶことができます。