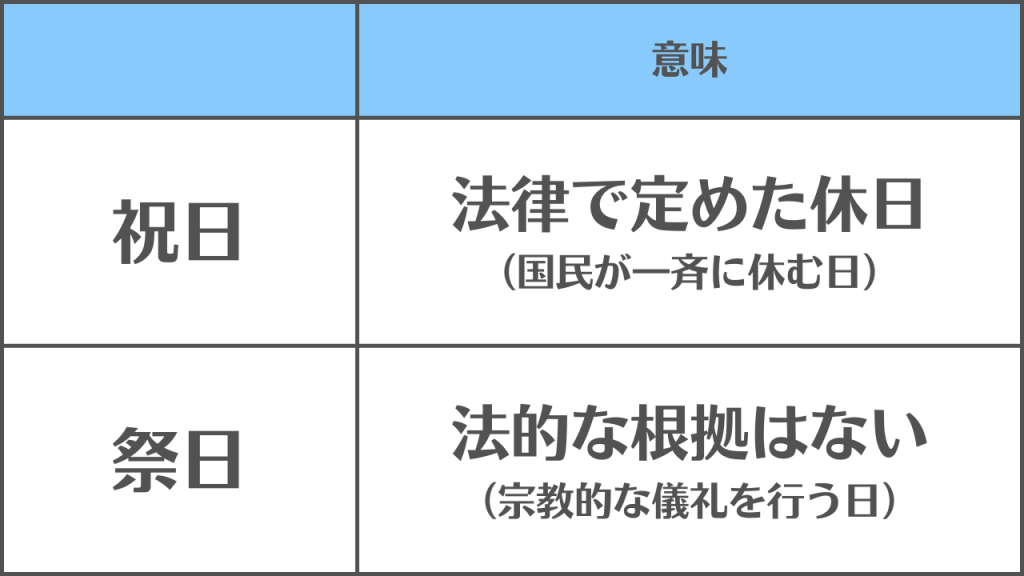

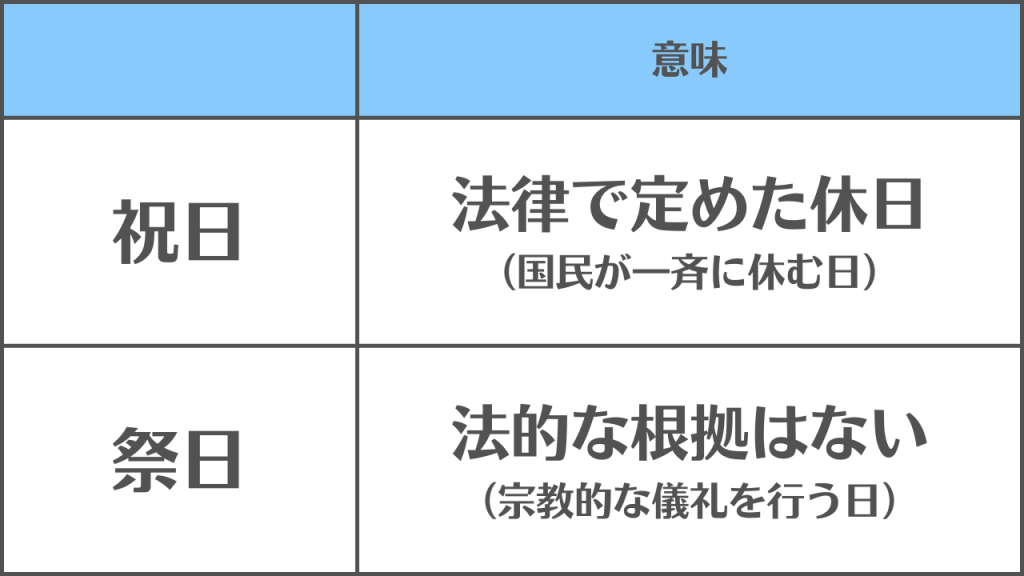

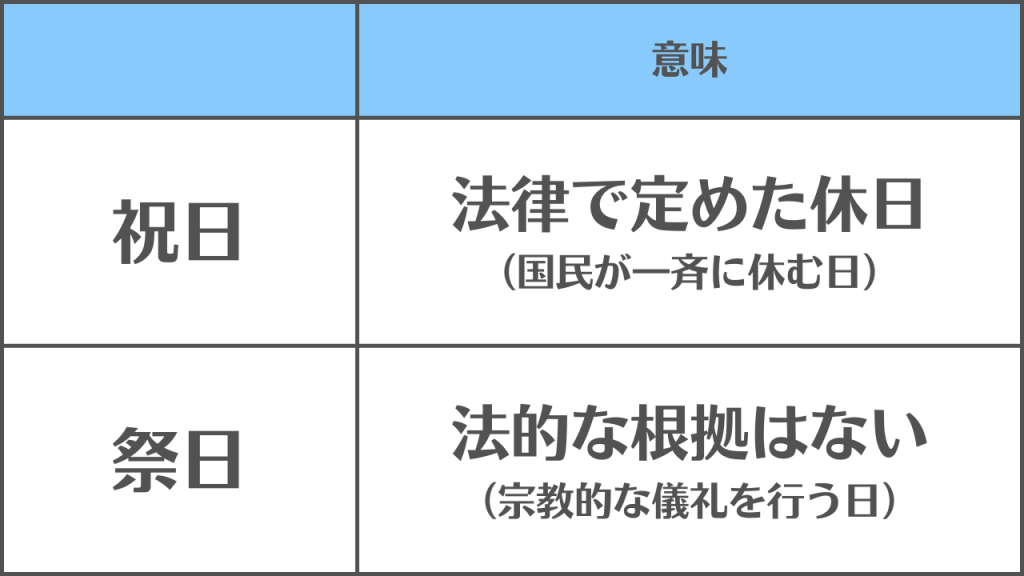

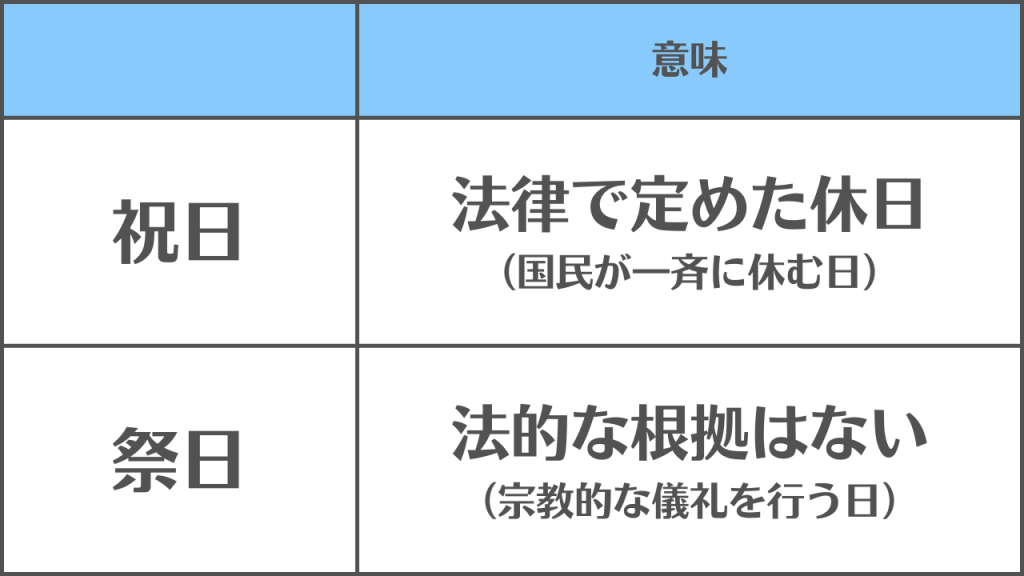

【祝日と祭日】の違いと使い分けは、法律の定めの有無です。

日本のカレンダーには、「祝日」として多くの休日が記されていますが、

「祭日」という言葉も耳にしたことがあるかもしれません。

実際には、祝日と祭日は異なる意味を持ち、現在では使われ方に違いがあります。

本記事では、この2つの言葉の違いを明確にし、

祝日や振替休日の仕組みについても解説します。

目次

【祝日】とは?その意味と種類

祝日とは、日本政府が法律で定めた公的な休日のことです。

「国民の祝日に関する法律」に基づき、

2024年現在、年に16日間設定されており、学校や企業も休みとなります。

祝日は以下の3種類があります。

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| 国民の祝日 | 政府が定めた正式な祝日。例: 元日、成人の日 |

| 振替休日 | 祝日が日曜日に重なった場合の代替日 |

| 国民の休日 | 祝日に挟まれた平日の休み |

以下の16日が祝日となります。

| 祝日の名称 | 日付 | 意味 |

|---|---|---|

| 元日 | 1月1日 | 年の初めを祝う |

| 成人の日 | 1月の第2月曜日 | 大人になったことを自覚し 、青年を励ます |

| 建国記念の日 | 2月11日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う |

| 天皇誕生日 | 2月23日 | 天皇の誕生日を祝う |

| 春分の日 | 3月20日頃 | 自然をたたえ、生物を慈しむ |

| 昭和の日 | 4月29日 | 昭和の時代を顧み、 国の将来を考える |

| 憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、 国の成長を期する |

| みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しみ、その恩恵に感謝する |

| こどもの日 | 5月5日 | こどもの幸福を願い、母に感謝する |

| 海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝し、 海洋国としての繁栄を願う |

| 山の日 | 8月11日 | 山の恩恵に感謝し、自然と親しむ |

| 敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 社会に貢献してきた高齢者を敬い、長寿を祝う |

| 秋分の日 | 9月23日頃 | 祖先を敬い、亡くなった人々をしのぶ |

| スポーツの日 | 10月の第2月曜日 | スポーツを楽しみ、 健康で活力ある社会を目指す |

| 文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、 文化の発展を進める |

| 勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労を尊び、生産を祝い、 国民が互いに感謝し合う |

では次の章では【祭日】についてみていきます。

【祭日】とは?その意味と現在では使用されない理由

一方、『祭日』は、皇室や宗教的儀礼が行われる日のことを指します。

かつては法的に定められていましたが、

1947年に廃止され、現在は「祭日」という言葉は使われていません。

しかし、一部の祭日が祝日として引き継がれています。

祝日に引き継がれた祭日

祝日に引き継がれた祭日は以下があります。

| 現在の祝日の名称 | 引き継がれた祭日の名称 | 説明 |

|---|---|---|

| 元日 (1月1日) | 四方拝 (しほうはい) | 古代から天皇が四方の神々に一年の繁栄を祈る儀式が行われていた日 |

| 建国記念日 (2月11日) | 紀元節 | 神武天皇の即位を祝う「紀元節」が、国の建国を祝う日として引き継がれた |

| 天皇誕生日 (2月23日) | 天長節 (てんちょうせつ) | 歴代天皇の誕生日を祝うための祭日。天皇が変わるたびに日付が変わる |

| 春分の日 (3月20日頃) | 春季皇霊祭 (しゅんきこうれいさい) | 皇族や祖先の霊を祭るための 春の儀式 |

| 秋分の日 (9月23日頃) | 秋季皇霊祭 (しゅうきこうれいさい) | 春季皇霊祭と同様、 祖先の霊を祭る秋の儀式 |

| 勤労感謝の日 (11月23日) | 新嘗祭 (にいなめさい) | 五穀豊穣を感謝する儀式が、 労働を尊び生産を祝う日として 引き継がれた |

振替休日と国民の休日の違い

振替休日の仕組み

振替休日とは、祝日が日曜日と重なった際に設定される代替日です。

例えば、日曜日が祝日となった場合、

その次の平日が振替休日となり、連休が取りやすくなります。

国民の休日とは?

国民の休日は、祝日に挟まれた平日が自動的に休日となる制度です。

例えば、5月3日(憲法記念日)と5月5日(こどもの日)の間にある5月4日は

「国民の休日」として休みになります。

まとめ~【祝日と祭日】の違いと使い分け

【祝日と祭日】の違いと使い分けは、法律の定めの有無でした。

祝日と祭日は、元来異なる目的を持っていました。

祝日は公的な休みとして国民全体が休む日ですが、

祭日は宗教的儀礼に基づく特定の日を指していました。

現在では祭日という言葉は廃止されていますが、その一部が祝日として受け継がれています。