【学習と学修】教育現場での違いと使い分けは

「中央教育審議会」の決定が基準になっています。

「学習」と「学修」という言葉、どちらも「ガクシュウ」と読みますが、

教育の場では明確に区別されて使われています。

この違いについてわかりやすく解説します。

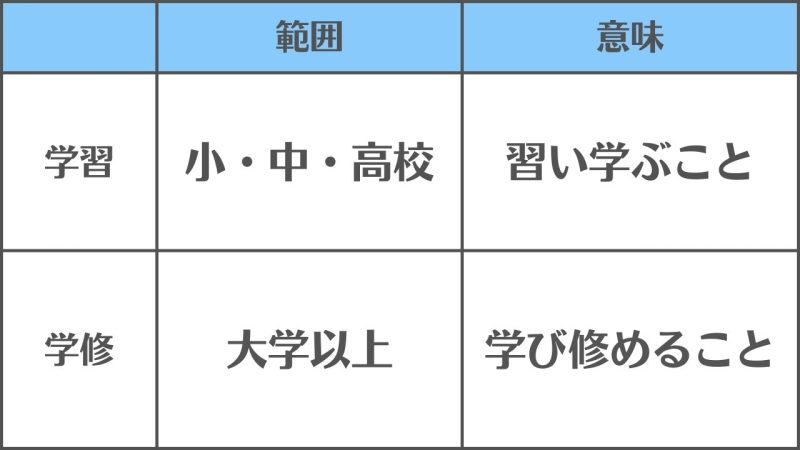

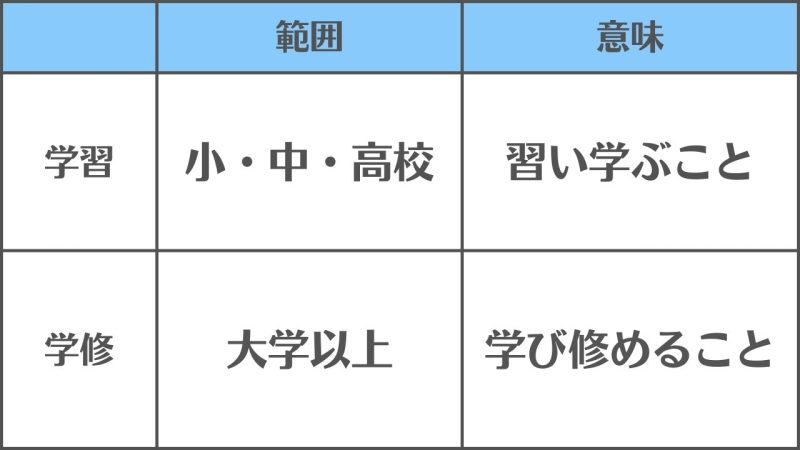

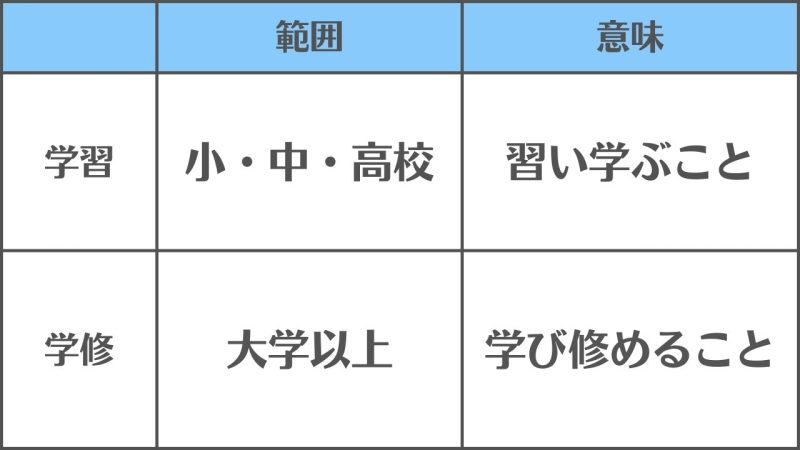

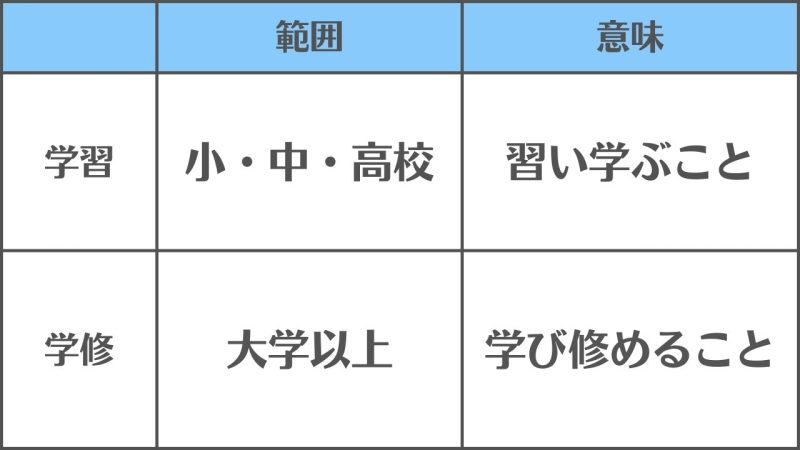

【学習と学修】の違い

まず、それぞれの定義を確認してみましょう。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 学習 | 習い学ぶこと。 短期的に知識を得る「点」のような行為。 |

| 学修 | 学び修めること。 学びを深めて身につけるまでを含む「線」のような行為。 |

小学校から高校までは「学習」が一般的ですが、

大学では「学修」という言葉が使われています。

この違いには、学ぶ姿勢や目的の違いが関係しています。

なぜ大学は【学修】と言うのか?

この違いは、平成24年(2012年)の「中央教育審議会答申」に明確に示されています。

この答申には、「大学での学びは『学修』とする」と記されています。

その理由を簡単にまとめると次のようになります。

大学では、学生自身が「何を学ぶべきか」「どう学ぶべきか」を主体的に考え、

学び続けることが求められます。

ただ先生から教わるだけの「学習」ではなく、自分で進んで「学び、修める」ことが必要です。

大学の教育は、授業時間内の講義や実習に加え、

予習・復習といった授業の外での学びまで含まれています。

こうしたプロセス全体を「学修」と呼んでいます。

大学での「学修」は、単に知識を得るだけでなく、

問題を発見・解決する力や、新しい価値を創造する力を育むためのものです。

これは社会で必要とされる「生きる力」に直結します。

【学習と学修】の違いの例

「学習と学習」の違いをイメージしやすくするために具体例を示します。

| 用語 | 概要 | 詳細 |

|---|---|---|

| 学習 | 短期集中の勉強法 | テスト前に暗記をして知識を身につけるような学び。 |

| 学修 | 長期的な成長を目指す学び | 予習・授業・復習を繰り返し、自分の考え方や応用力を鍛える学び。 |

「学習」は一時的な成果を目指す「点」のような行為ですが、

「学修」は時間をかけて積み上げ、やがて身につける「線」のような行為だと考えられます。

「学修」の具体例:アクティブラーニング

大学教育では、特に「アクティブラーニング」という学びの手法が注目されています。

文部科学省では次のように定義されています。

発見学習や問題解決型学習、グループディスカッションなど、主体的な学びを通じて、

知識だけでなく倫理的・社会的な能力を養う。

つまり、ただ教わるのではなく、学生自身が考えたり話し合ったりしながら学ぶ方法です。

これも「学修」の一環といえます。

【学習と学修】を使い分けるポイント

大学では基本的に「学修」と表現しますが、一部の場面では「学習」という言葉も使われます。

たとえば、「体験学習」や「発見学習」といった手法を指す場合です。

これらは、「学修」の中に含まれる具体的な学びの形だと考えると分かりやすいでしょう。

まとめ ― 【学習と学修】教育現場での違いと使い分け/「中央教育審議会」の決定が基準

「学修」と「学習」の違いを調べてみてわかったのは、

大学での「学修」は単なる勉強ではなく、長期的に自分の力を伸ばす学びだということです。

高校までの「学習」とは目的やプロセスが異なり、特に「主体性」が重要なキーワードになります。

「学習と学修」というそれぞれの言葉の意味を理解しておくと、学び方に役立ちそうですね。